Milchwerk-Zeitraffer

1927

Am 15. Juni 1927 gründen 207 Landwirte die Bezirksmolkerei Crailsheim e.G.m.b.H. Zum Vorstandsvorsitzenden wird Herr Karl Riecker, Onolzheim, und zum Aufsichtsratsvorsitzenden Herr Bürgermeister Ernst Waldmann aus Tiefenbach gewählt.

Die Eintragung in das Genossenschaftsregister erfolgt am 05. August 1927 mit folgender Bezeichnung:

„Bezirksmolkerei Crailsheim, eingetragene Genossenschaft mit beschränkter Haftpflicht, Sitz in Crailsheim. Gegenstand des Unternehmens ist die Verwertung der von den Mitgliedern angelieferten Milch, auf gemeinschaftliche Rechnung und Gefahr.“

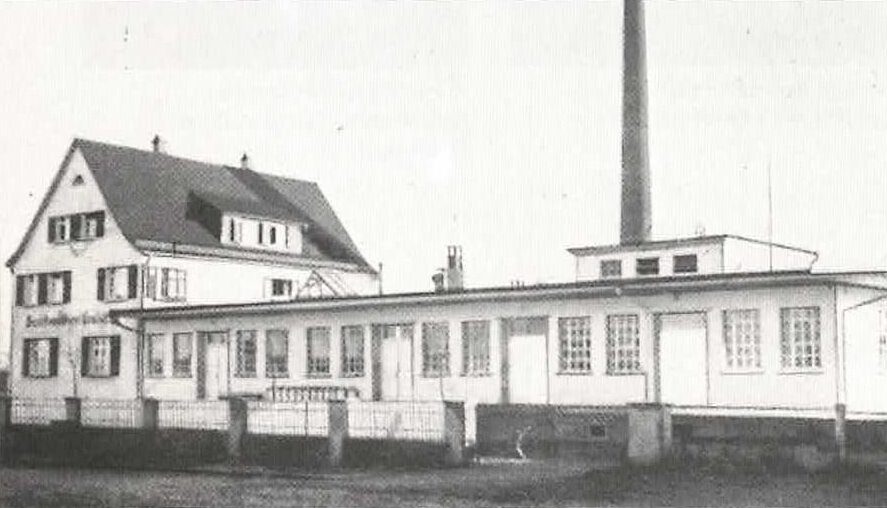

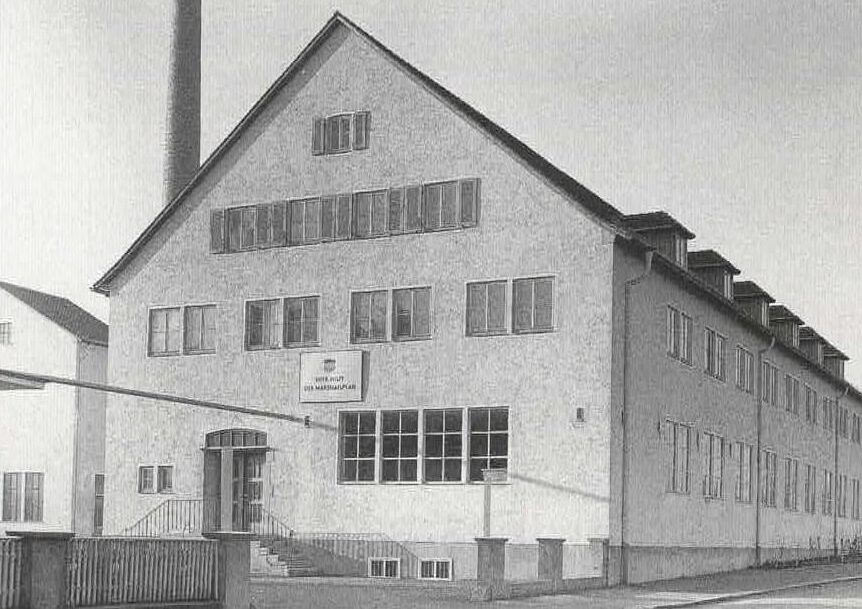

Gründungsziel ist die Versorgung der Stadtbevölkerung mit Frischmilch. Dazu kann in der heutigen Hardtstraße ein Bauplatz erworben werden.

1928

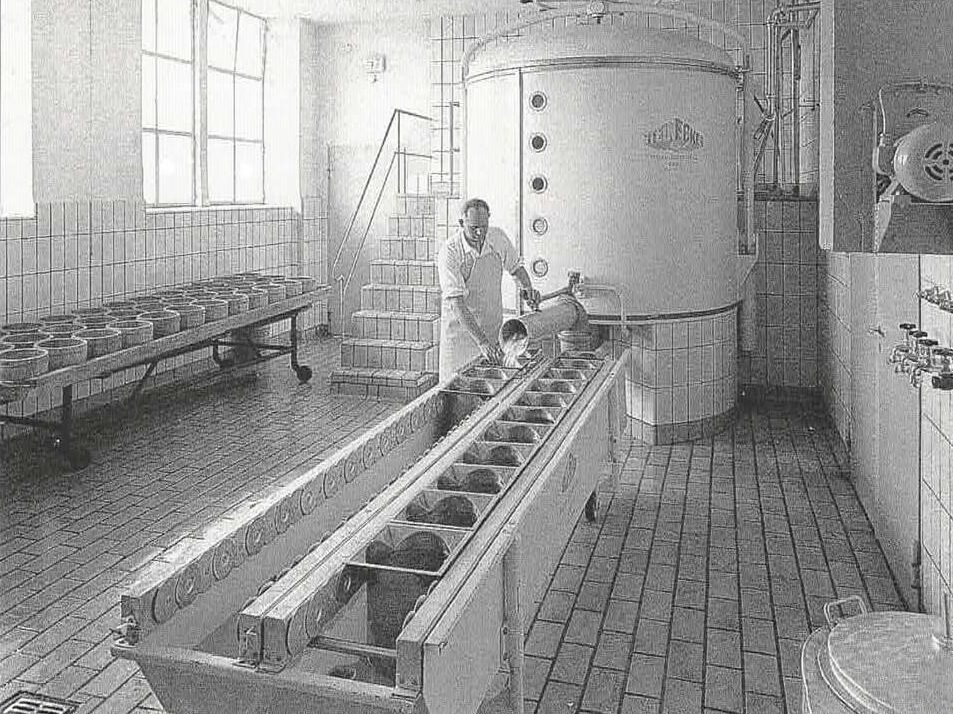

Das Betriebsgebäude wird am 16. April in Betrieb genommen. Die Eröffnungsfeier findet dann am 28. Oktober anlässlich der 2. Generalversammlung statt. Zunächst beträgt die durchschnittliche tägliche Milchanlieferung 8.000 Liter.

Herr Matthias Rudolph wird als Geschäftsführer bestellt und versieht dieses Amt bis 1930. Zum technischen Betriebsleiter wird Herr Schuster berufen, der bereits 1928 durch Herrn Johannes Kopff abgelöst wird. Herr Kopff ist bis zu seiner Pensionierung im Jahr 1962 als Betriebsleiter tätig.

1929

Das Unternehmen zählt nun 759 Mitglieder, die ihre Milch an die Molkerei liefern. Nichtmitglieder müssen ein Eintrittsgeld von 3 Reichsmark pro Kuh bezahlen. Es stellt sich als schwierige Aufgabe dar, den Betrieb so auszulasten, dass er einigermaßen rentabel wirtschaftet, zumal der nötige Rohstoff aus weiter entfernten Gebieten herbeigeholt werden muss. Die umliegenden örtlichen Molkereigenossenschaften wollten damals nichts mit der Bezirksmolkerei Crailsheim (BMC) zu tun haben.

Die angelieferten Milchmengen konnten nicht vollständig bei der Stadtbevölkerung abgesetzt werden, was die wirtschaftliche Lage der Molkerei kritisch machte. Die entstandenen Verluste wurden auf die Geschäftsanteile der Mitglieder umgelegt, was zuvor in der Generalversammlung genehmigt werden musste.

1930

Zur besseren Vermarktung der Milch wird der Aufbau einer Butterei beschlossen. Das Unternehmen erhält als vierte Molkerei in Baden-Württemberg die Buttermarke und schließt 1930 mit der Milchverwertung Stuttgart, der späteren Südmilch, einen langfristigen Frischmilchliefervertrag ab.

1931

Im Jahr 1931 wird durch eine polizeiliche Verordnung der Stadt Crailsheim ein „Milchbearbeitungszwang“ eingeführt. Diese Regelung verpflichtet die Milchhändler, ihre Frischmilch von der Bezirksmolkerei zu beziehen.

1932-1933

Zunehmend nimmt der Nationalsozialismus mit seinen politischen Rahmenbedingungen Einfluss auf die wirtschaftliche Entwicklung der Molkerei. Es wird festgelegt, dass die örtlich selbstständigen kleinen Molkereien nur noch als Rahmstationen betrieben und die Kleinbuttereien eingestellt werden. Auch die Selbstvermarktung dieser Betriebe wird zurückgeführt. Dadurch wird festgelegt, dass der „Rohstoff Milch“ an die Bezirksmolkerei Crailsheim (BMC) geliefert werden muss.

1934

Der Vorstandsvorsitzende Herr Karl Riecker verstirbt im Alter von 48 Jahren. Sein bisheriger Stellvertreter, Herr Friedrich Bullinger aus Tiefenbach, wird zu seinem Nachfolger gewählt. Nach zwei Jahren, im Jahr 1936, übergibt Herr Bullinger sein Amt an den bisherigen Aufsichtsratsvorsitzenden Ernst Waldmann. Dafür übernimmt Herr Bullinger die Aufgaben des Aufsichtsratsvorsitzenden, die er bis 1945 ausübt.

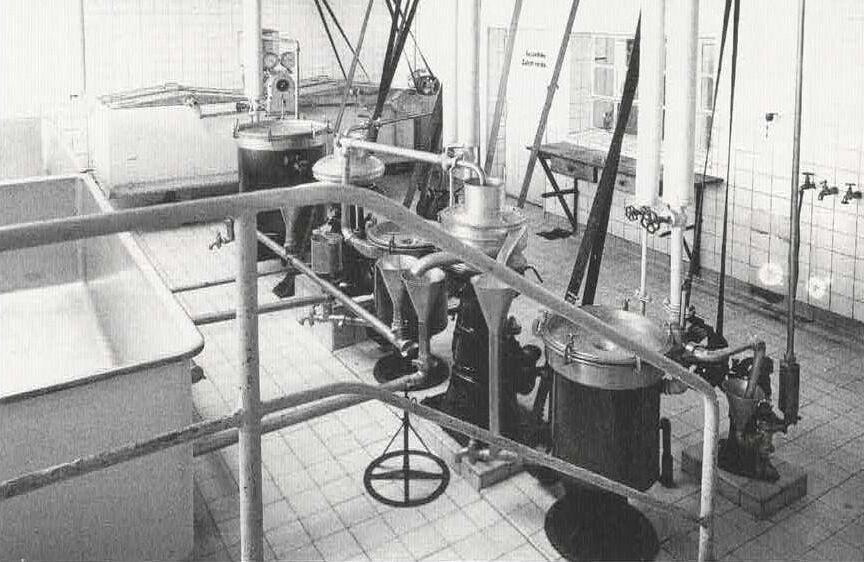

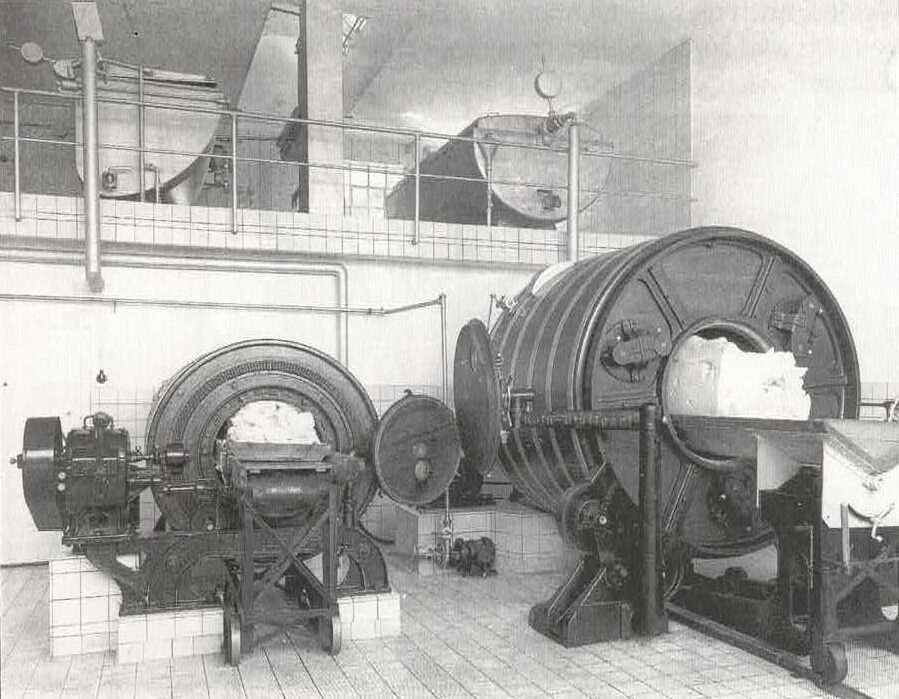

Die durchschnittliche tägliche Milchanlieferung ist inzwischen auf 30.000 Liter gestiegen, wodurch die Kapazitäten der vorhandenen technischen Anlagen vollständig ausgelastet sind. Die Butterei wird erweitert, ebenso die Anlagen zur Milchbehandlung. Es wird eine Fettgehalts- und Qualitätsbezahlung für die angelieferte Milch eingeführt.

Neben fünf eigenen Milchsammelstellen und sechs Rahmstationen liefern 22 selbstständige Molkereigenossenschaften sowie eine Privatmolkerei Milch an das Milchwerk. Aus der angelieferten Milch werden Butter, Speisequark und Käse hergestellt. Der Schwerpunkt bei der Käseproduktion liegt auf Limburger, Romadur und Tilsiter.

1937-1944

Im Einzugsgebiet der Bezirksmolkerei bricht die Maul- und Klauenseuche aus. Erhebliche Anstrengungen der Milcherzeuger sind erforderlich, um die Seuche unter Kontrolle zu bringen. Zur Sicherstellung der Volksernährung sind die Landwirte verpflichtet, ihre gesamte erzeugte Milch abzuliefern.

Bei Kriegsausbruch beträgt die durchschnittliche tägliche Milchanlieferung 40.000 Liter. Eine dringend notwendige Betriebserweiterung kann aufgrund der Umstände nicht durchgeführt werden. Neuanschaffungen sowie Ersatzteile werden nur noch eingeschränkt genehmigt. Nach den Bestimmungen des Reichsgesetzes müssen alle baulichen und maschinellen Veränderungen sowie Großreparaturen vom Molkereiverband genehmigt werden.

Trotz der schwierigen Bedingungen steigt die Milchanlieferung während der Kriegsjahre auf etwa 45.000 Liter täglich an.

1945-1947

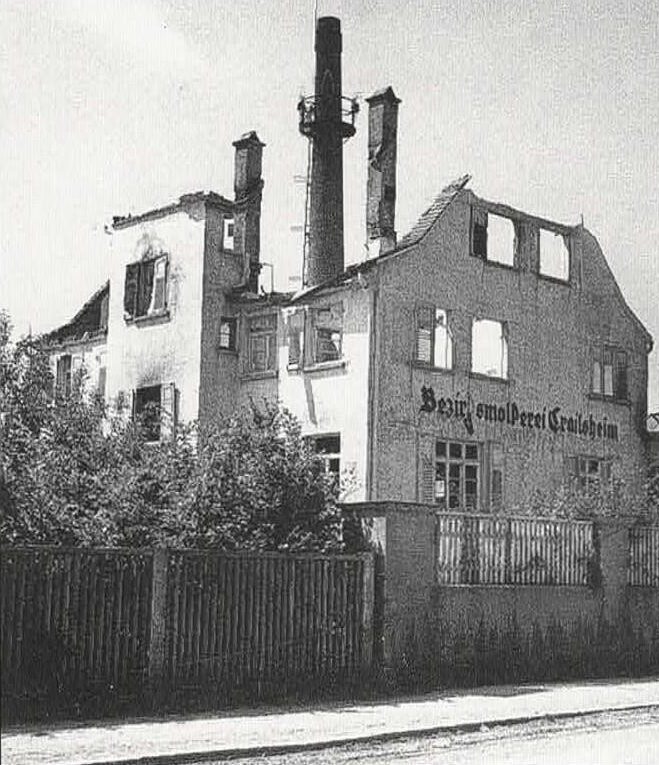

Bei einem Bombenangriff am 4. April 1945, der eigentlich dem Flugplatzgelände galt, wird auch das Molkereigebäude getroffen. Es brennt teilweise nieder, die Käserei wird vollständig zerstört, die Warenvorräte gehen verloren, und wichtige Unterlagen verbrennen. Der Molkereibetrieb liegt für acht Wochen still, und es muss praktisch „von vorne“ begonnen werden.

Vor der Währungsreform führt die Geldentwertung zu einem Handel mit Naturalien. So werden die ersten Instandsetzungsarbeiten durch Bezahlung mit Produkten ermöglicht. In der Fortsetzung der Burgbergstraße werden Fremdgebäude angemietet, um dort die Käseverpackung durchzuführen.

Die Alliierten setzen neue Verwaltungsgremien ein. Neuer Vorstandsvorsitzender wird Herr Friedrich Hornung aus Altenmünster, und Herr Karl Hofmann aus Gröndelhardt übernimmt das Amt des Aufsichtsratsvorsitzenden. Beide organisieren den Molkereibetrieb neu. Zur Milcherfassung stehen zwei Benzinfahrzeuge sowie zwei Holzgasgeneratorenwagen zur Verfügung.

1948–1953

Nach der Währungsreform im Juni wird der Grundstein für den gezielten Wiederaufbau gelegt. Mit finanzieller Hilfe aus dem Marshallplan werden die Neubauten, wie die Käserei, das Kesselhaus sowie das Wohn- und Garagengebäude, in Angriff genommen. Die Produktion von Butter, Speisequark sowie Schnitt- und Weichkäse wird intensiviert.

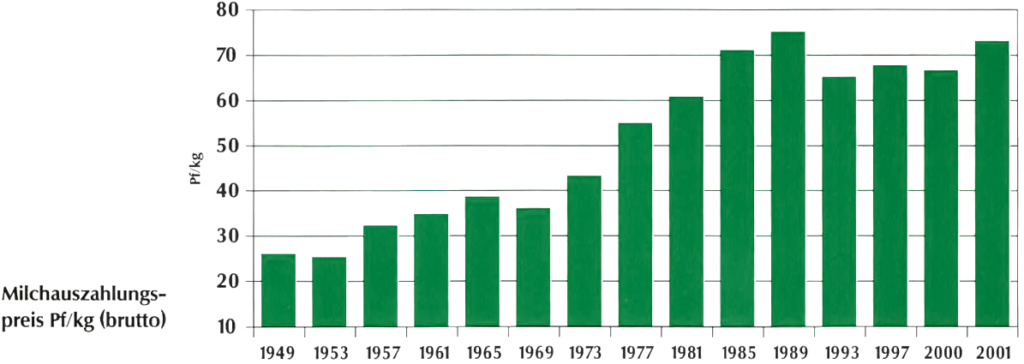

Der Absatz der Produkte erfolgt größtenteils über die Württembergische Milchverwertung in Stuttgart. Mit dem Milch- und Fettgesetz von 1950 werden die Bewirtschaftungsmaßnahmen abgelöst. Festgelegte Milcheinzugs- und Absatzgebiete sind zu bearbeiten. Werkmilchbetriebe erhalten Stützungsgelder zur Stabilisierung des Milchauszahlungspreises.

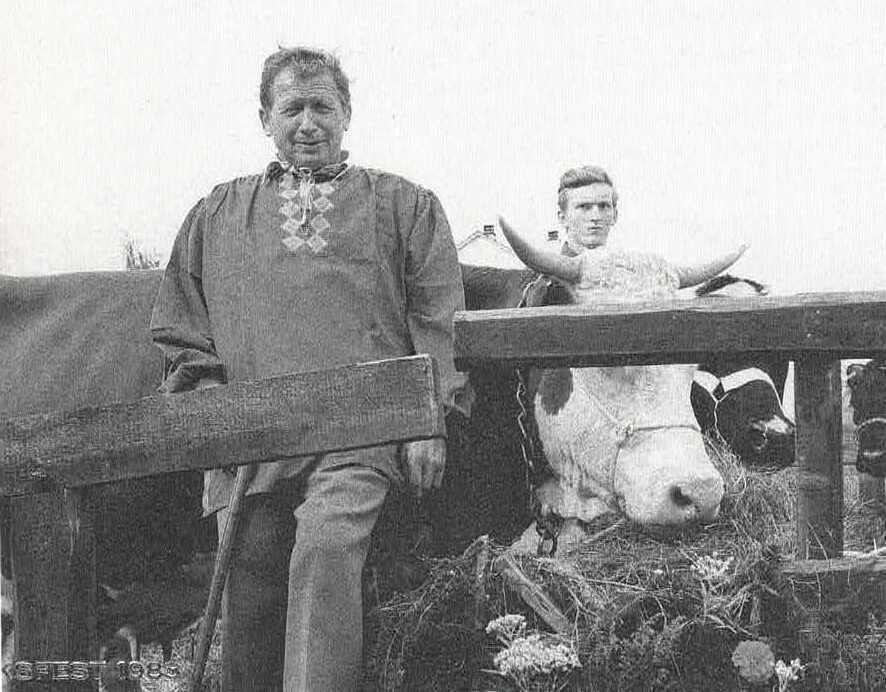

Nachdem die vorhandene Molke nicht mehr abgesetzt werden kann, wird beschlossen, eine Schweinemastgesellschaft anzugliedern und in Ingersheim zu errichten. Diese wird sechs Jahre betrieben. Die Milcherzeuger werden intensiv in Lehrgängen auf eine rentable Milcherzeugung eingestellt. Die durchschnittliche Leistung je Kuh von 2.000 kg/Jahr soll gesteigert werden.

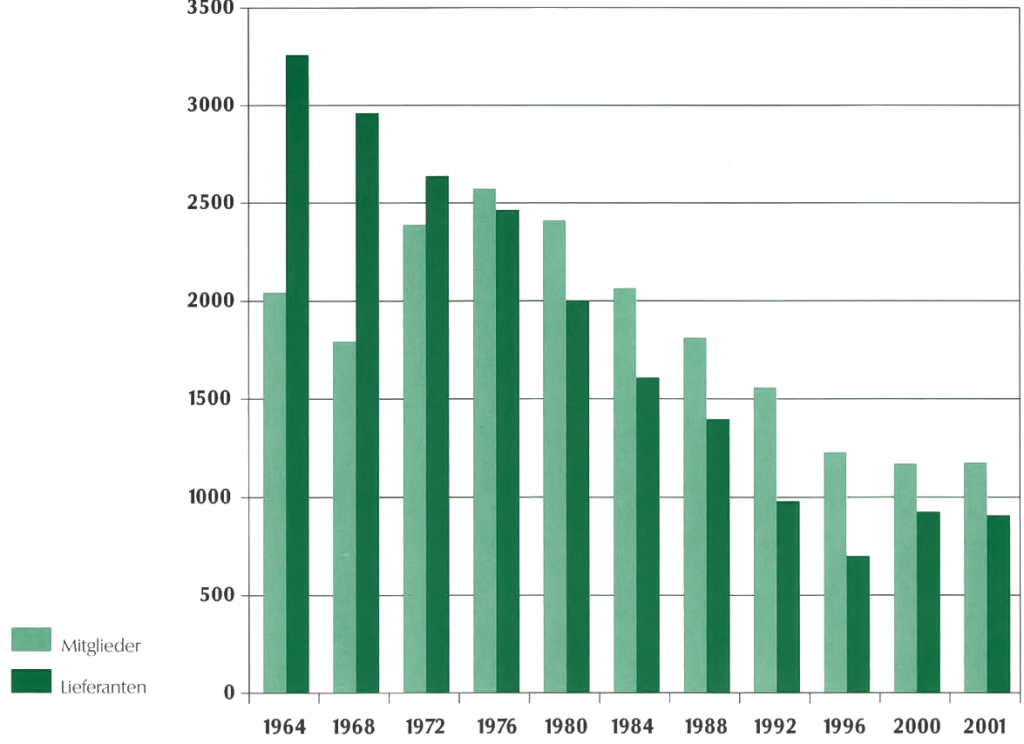

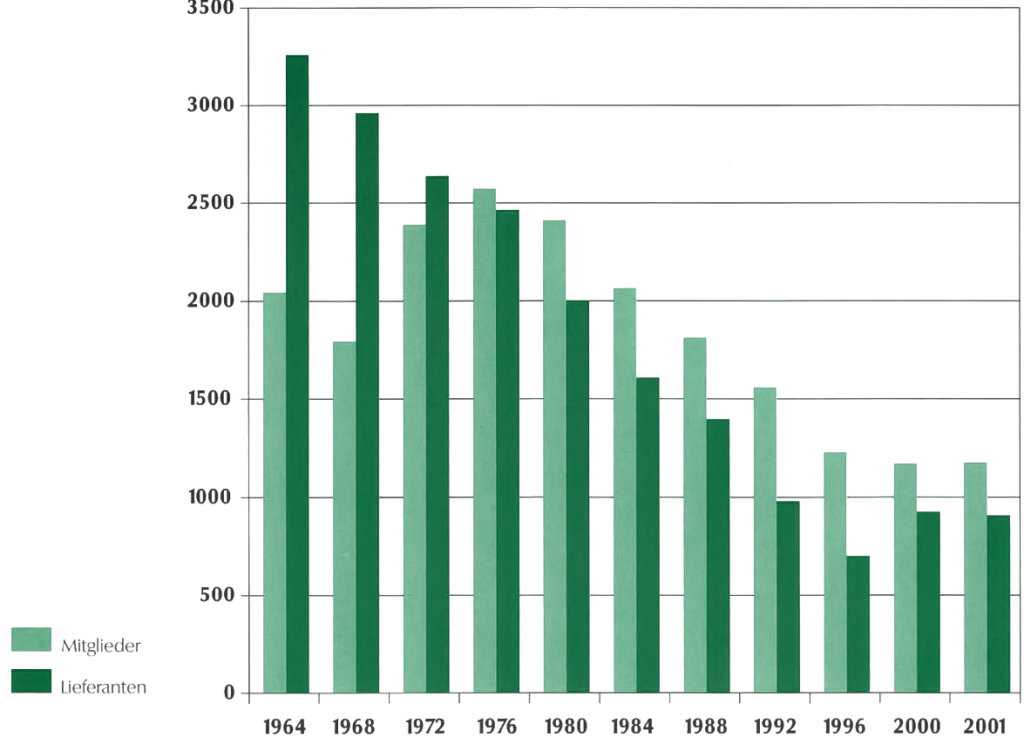

Lieferanten/Mitglieder

1954-1957

Bisherige selbstständige Genossenschaften im Umfeld geben ihren Betrieb auf und beschließen die Fusion mit der BMC. In der Landwirtschaft setzt ein Automatisierungsprozess ein. Silageverfahren werden zunehmend bei der Fütterung eingesetzt. 1956 wird das Dauermilchwerk in Künzelsau gegründet, um die in der Region anfallende Überschussmilch zu verarbeiten.

1958-1960

Am 1. Januar 1958 treten die Verträge zur Gründung der EWG in Kraft. Die Landwirtschaft wird durch den sogenannten „Grünen Plan“ gefördert. Es wird die Einführung eines Förderungszuschlags von 4 Pfennig pro kg Milch beschlossen.

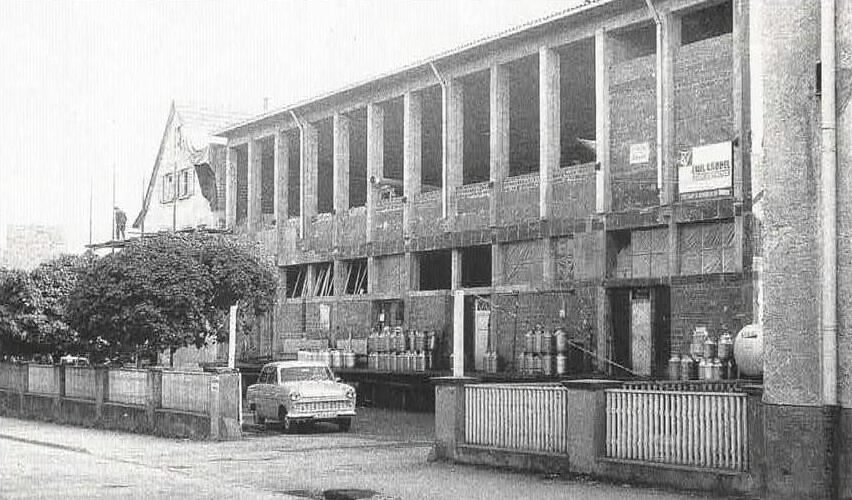

Zum neuen Aufsichtsratsvorsitzenden wird Herr Georg Kampmann aus Oberspeltach gewählt, der sein Amt bis 1968 versieht. Das Betriebsgelände wird um 62,5 Ar erweitert. Die steigende Milchanlieferung auf durchschnittlich 120.000 kg erfordert im maschinellen Bereich eine Erhöhung der Milchbearbeitungsleistung.

Der Schnittkäseabsatz stagniert, da sich Qualitätsprobleme ergeben. Die Rohstoffüberschüsse führen zu sinkenden Erlösen bei Butter und Käse.

Ich habe die Tippfehler korrigiert, die Großschreibung angepasst und die Formulierung verfeinert.

1961–1967

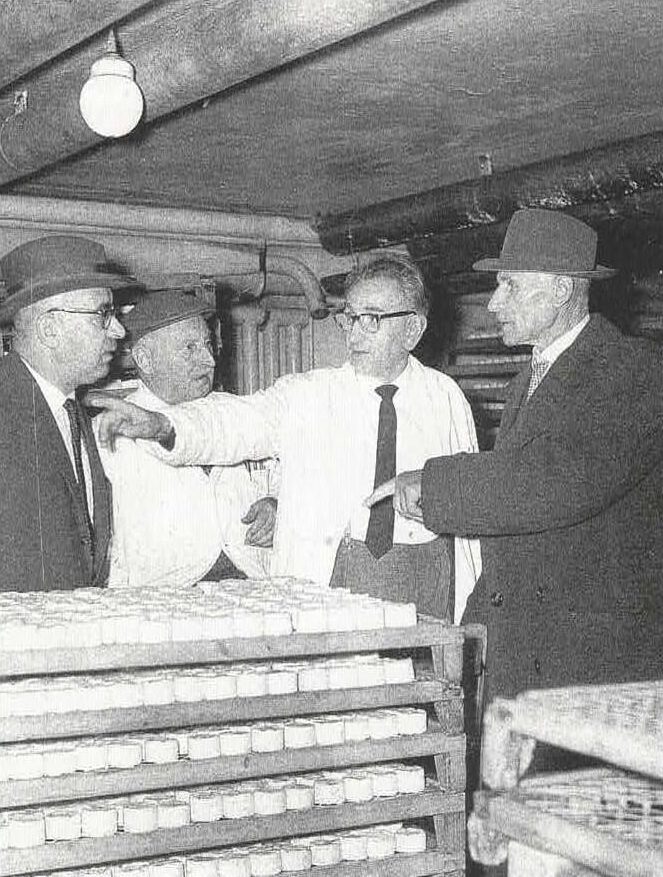

Mit der Fränkischen Molkerei August Schmetzer in Brettheim wird ein 10-Jahres-Rahmliefervertrag über durchschnittlich 10.000 kg Milch abgeschlossen. Nach 35-jähriger Tätigkeit als Betriebsleiter wird Herr Johannes Köpff in den Ruhestand verabschiedet. Nachfolger wird sein Sohn Hans Köpff, der bis 1996 diese Aufgabe wahrnimmt.

Die vermehrte Fütterung von Silage führt zu einer Ausweitung des Qualitätsproblems bei der Käseherstellung. Die Milchviehbestände in der Region sind nunmehr TBC- und Brucellose-frei. Der Eutergesundheitsdienst nimmt seine Tätigkeit auf und unterstützt die Milchlieferanten in dem Bemühen, qualitativ hochwertige Milch abzuliefern. Der Butterwassergehalt wird per Verordnung auf 16 % herabgesetzt (von 18 %).

1968–1969

Der Strukturwandel in der Landwirtschaft schreitet immer schneller voran. Der „Ihmansholt-Plan“ mit der ersten Kuhab schlachtaktion kommt zum Tragen, damit sich die abzeichnenden Milchüberschüsse europaweit nicht noch weiter aufbauen. Nationale und landesweite Förderungsprogramme kommen damit nicht mehr zur Ausführung. Herr Eugen Breuninger aus Eckartshausen wird zum Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt.

1970–1975

Es erfolgt der Beitritt zur Intermilch. Damit soll die Vermarktung der im hiesigen Raum erzeugten Milch sichergestellt werden und eine Milchauszahlungsleistung erzielt werden, die wettbewerbsfähig ist. Im Intermilch-Vertrag wird die Produktion von Speisequark und Butter geregelt. Die übrige Milch wird als Versandmilch den anderen Intermilchbetrieben zur Verfügung gestellt. Die Selbstständigkeit der BMC in Produktion und Absatz ist damit nicht mehr gegeben. 1972 wird der erste Milchtanksammelwagen zur Erfassung des Rohstoffes eingesetzt. Herr Friedrich Hornung als Vorstandsvorsitzender sowie Herr Dir. Georg Klein als Geschäftsführer gehen in den Ruhestand.

Nachfolger als Vorstandsvorsitzender wird Herr Otto Bogelein aus Crailsheim-Lohr, der von 1970 bis 2000 die Geschicke des Unternehmens lenkt. Als Geschäftsführer wird Herr Emil Erbel aus Wollmershausen bestellt. Die Milchanlieferung sinkt infolge der Abschlachtaktion. Die Forderungen zur Strukturänderung in der Molkereiwirtschaft werden von der bisherigen Stilllegung von Milchsammelstellen und Rahmstationen umgesetzt in Zuschussprogramme für Milchsammeltankwagen sowie Kuhanlagen.

Im Jahr 1973 ist die Umstellung der Milcherfassung und teilweise auf eine 2-tägige Milchabholung umgestellt. Die Molkereigenossenschaft Rot am See schließt sich der BMC an, die endgültige Verschmelzung erfolgt dann im Jahr 1994. Eine neue Annahme- und Waschhalle für die Tanksammelwagen wird erstellt. Der Umbau im Betriebsraum mit einer neuen Erhitzungslinie wird im Jahr 1972 vorgenommen.

Mit der Einführung einer neuen Satzung erfolgt auch die Änderung des Firmennamens, nunmehr in Bezirksmilchwerk Crailsheim.

Ich habe Tippfehler korrigiert, die Großschreibung angepasst und die Formulierungen vereinfacht. Es wurden auch einige unklare Stellen korrigiert.

1976–1979

Herr Stefan Haas aus Großsallmerspann wird zum Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt. Die Milchpreispoolung der Intermilchmitglieder führt durch die Zahlung von Ausgleichsbeträgen zum Unmut der Mitglieder. Da zeitgleich die Milchauszahlungspreise der benachbarten Betriebe höher liegen, wird im Frühjahr 1978 beschlossen, den Intermilch-Vertrag für 3 Jahre ruhen zu lassen, bis dieser 1982 ausläuft. Damit ist neben der rechtlichen auch die wirtschaftliche Selbstständigkeit des Bezirksmilchwerks gegeben, und man kann die Verrechnungspreise an die Abnehmer wieder frei gestalten.

Eine weitere Nichtvermarktungsaktion wird durch die EWG durchgeführt. Über 100 Milchlieferanten stellen ihre Milcherzeugung ein. Aus Kostengründen erfolgt eine Umstellung der Befeuerung des Dampfkessels von leichtem Heizöl auf Schweröl.

1980–1983

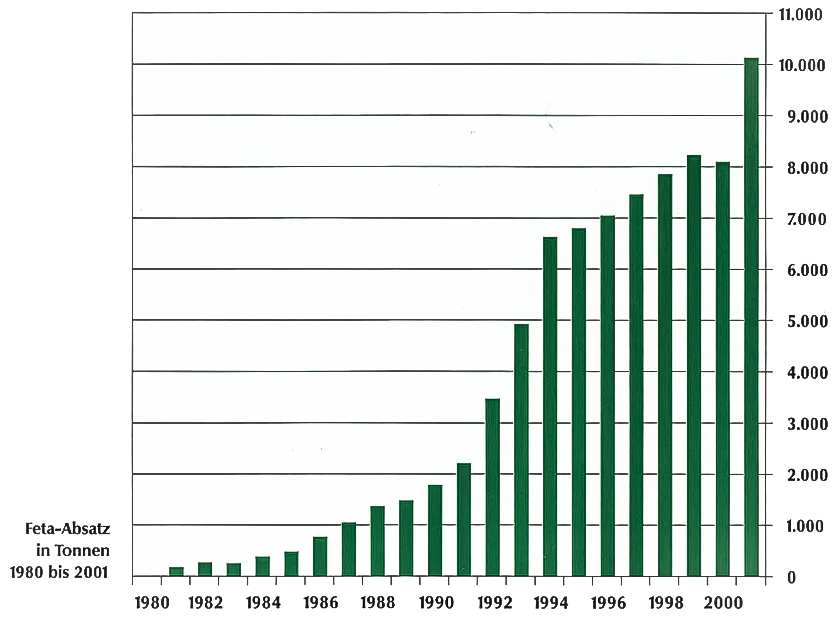

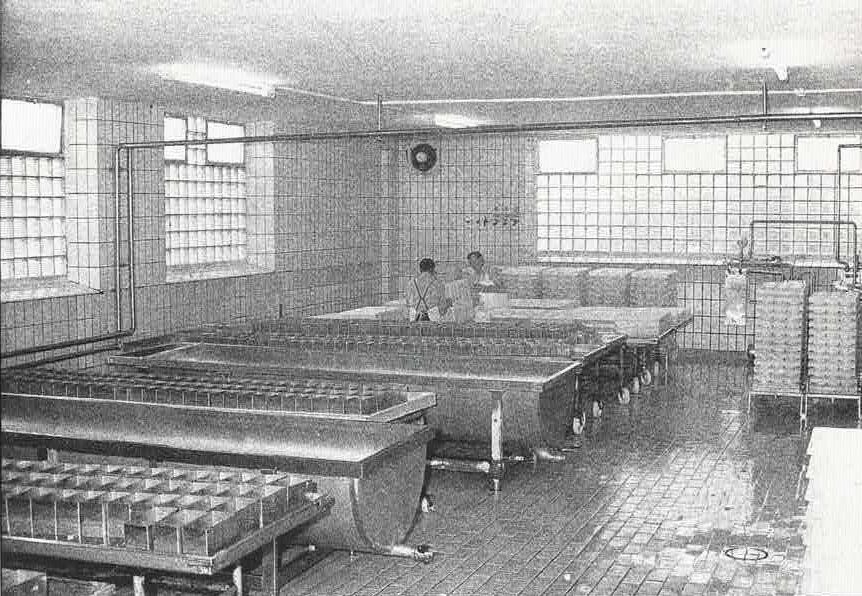

Vorstand und Geschäftsführung suchen nach alternativen Produktionsmöglichkeiten. Der Bedarf des Marktes nach Feta-Käse, hergestellt aus Kuhmilch, veranlasst den Vorstand, Versuche im kleinen Maßstab durchzuführen. Nach Auslieferung der ersten Produktchargen ist man zuversichtlich, eine Marktnische gefunden zu haben. Fachkreise „belächeln“ die Bestrebungen des Bezirksmilchwerks nach einem weiteren Standbein. Doch der Erfolg hat diesen Bestrebungen recht gegeben. Zunächst wird die Ware über einen einzigen türkischen Lebensmittelhändler vermarktet. Nach und nach stellen sich weitere Kunden ein, die im Großgebinde beliefert werden.

1984–1989

Die Überschusssituation auf dem Milchmarkt führt in der EU bei den politischen Rahmenbedingungen zur Einführung einer Milchgarantiemengenverordnung, die in der Bundesrepublik als Einzelhof-Quote umgesetzt wird. Im Zuge dieser Maßnahmen verringert sich die Milchanlieferung erstmals seit vielen Jahren um über 5 %. Die Maßnahmen zur Verbesserung der Milchqualität werden stetig fortgesetzt.

Zur Abrundung des Betriebsgeländes wird das im Süden an das Betriebsgrundstück grenzende Wohnhaus in der Ferdinand-von-Steinbeis-Straße gekauft. Diese Maßnahme ist die Grundlage dafür, dass über 15 Jahre später die neue Feta-Käserei erstellt werden kann.

Für die Speisequarkabteilung wird eine Ultrafiltrationsanlage aufgestellt, die erhebliche Ausbeuteverbesserungen durch Filtration der Molke ermöglicht. Die zunächst bescheidene Feta-Produktion wird in der „Handkäseerei“ ständig gesteigert, sodass im Laufe der Jahre die Produktionsmengen auf 700 bis 800 Jahrestonnen steigen. Laufende Änderungen und Anpassungen der Milchgarantiemengenverordnung führen zu einem stetigen Rückgang der Milchlieferanten um durchschnittlich 50 pro Jahr.

Für den Produktionsbereich Feta wird der Bau einer dringend notwendigen Kühlhalle beschlossen, die Ende 1988 in Betrieb genommen wird. Ein Teil der Finanzierung wird über den Verkauf eines Parkplatzes an die Firma Voith vorgenommen.

Herr Willy Meider aus Grönigen wird im Jahr 1989 zum Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt. Herr Emil Erbel muss krankheitsbedingt die Funktion des Geschäftsführers aufgeben.

1990–1994

Als Geschäftsführer wird Herr Dieter Doose eingestellt. Der Milchmarkt zeigt aufgrund geänderter Rahmenbedingungen der EU aus Brüssel Schwächen, die zu einem regelrechten „Absturz“ der Versandmilchpreise führen. Die Auszahlungsleistungen gehen bundesweit um 7 Pfennig bis 9 Pfennig pro kg Milch zurück. Damit ist zwingend eine verstärkte Ausrichtung des Unternehmens auf Marktprodukte gefordert.

Nachdem die Marktchancen im Nischenbereich des Feta-Käse positiv gesehen werden, wird bereits im Herbst 1990 der Bau einer neuen mechanisierten Weichkäserei mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von 5,5 Mio. DM beschlossen. Diese wird im Mai 1991 in Betrieb genommen. Das Investitionsvolumen muss zum Teil fremdfinanziert werden, bei gleichzeitiger Erhöhung der Geschäftsanteile der Milcherzeuger. Die Mitglieder tragen diese Entscheidung einstimmig mit.

Die Entwicklungen des Feta-Absatzes im ethnischen Markt in Europa zeigen unerwartete Sprünge. Bereits nach einem Jahr wird die 2. Schicht in der Käserei eingeführt. Die Absatzmengen steigen auf 5000 bis 6000 Tonnen jährlich. In der Ferdinand-von-Steinbeis-Straße wird ein Neubau des Dosenwerks erstellt, welcher einen Verpackungsbereich und einen Kühlraum beinhaltet.

Im Umfeld tritt ein nie erwartetes Ereignis ein: Die Sodamilch AG in Stuttgart wird zahlungsunfähig und muss über einen Insolvenzverwalter in den Vergleich geführt werden. Damit sind erhebliche Änderungen auf der Absatzseite und auf der Rohstoffseite verbunden.

1995–1999

Aus dem bisherigen Bezirksmilchwerk wird Milchwerk Crailsheim. Der langjährige Betriebsleiter Hans Kopff erreicht die Altersgrenze und scheidet aus. Zum Nachfolger wird Herr Claus-Dieter Wolfl bestellt.

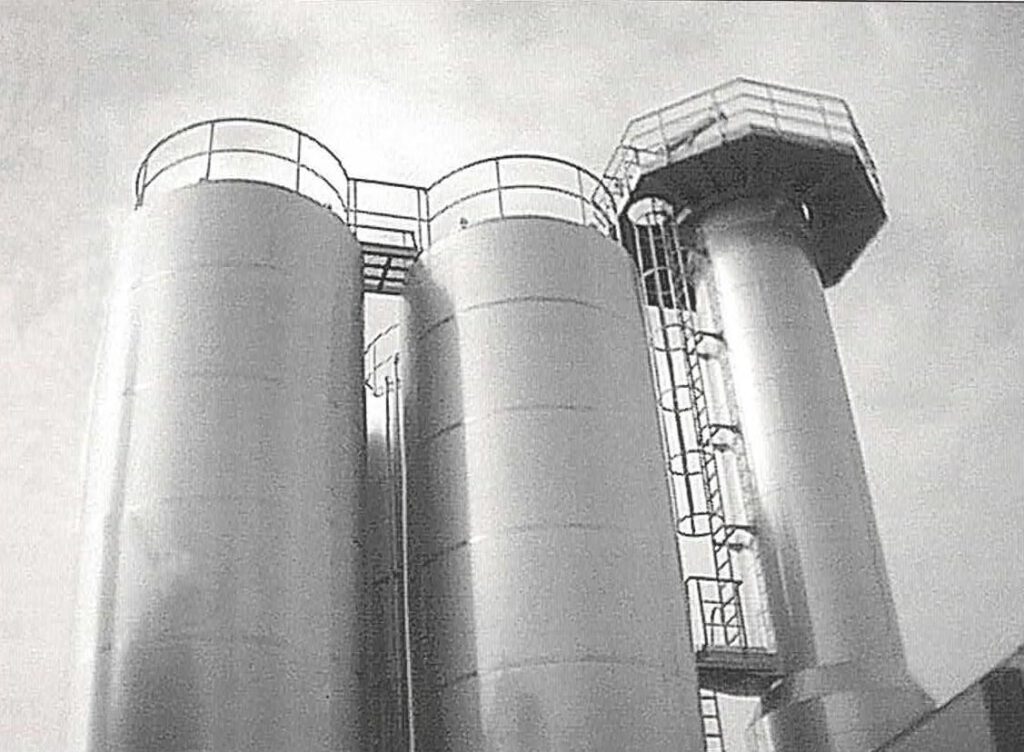

Die gezielten Investitionen im Bereich des Feta-Marktes ermöglichen es, die Produktion weiterhin auszubauen. Es werden arbeitstaglich bereits über 760.000 kg Milch zu Feta-Käse verarbeitet. Eine Salzbadeerweiterung ist notwendig und wird über einen Neubau, der an das bisherige Dosenwerk angegliedert wird, realisiert. Nachfolgeinvestitionen sind zu tätigen, wie Tanklagererweiterung, Automatisierung des Betriebsraums, Installation einer Verpackungslinie für 1-kg-Feta-Dosen, Erneuerung des Fuhrparks sowie neue EDV-Anlagen im Büro. Neue Laborräume werden erstellt und umfangreiche Gebäudesanierungen durchgeführt.

Die Marktentwicklung bei Feta-Käse ist weiterhin positiv. Das Unternehmen beschäftigt sich nunmehr mit dem größten bisherigen Projekt: der Aufstellung einer neuen vollautomatisierten Käserei. Nach kurzer Planungszeit wird ein Investitionspaket von 20 Mio. DM beschlossen und die Finanzierung gesichert. Die modernste Weichkäserei Deutschlands für Feta wird auf dem Grundstück an der Ferdinand-von-Steinbeis-Straße errichtet. Ende 1999 erfolgt die Inbetriebnahme. Bereits die ersten Produktionen entsprechen den Qualitätsvorstellungen, sodass die bisherige mechanisierte Käserei stillgelegt werden kann. Die Produktionskapazität ist damit auf 12.000 Jahrestonnen gewachsen.

2000–2002

Die Umstellung auf das neue Jahrtausend wird problemlos gemeistert. Alle Steuerungen sind vorher entsprechend geändert worden. Das neue Jahrtausend beginnt mit intensiven Fusionsverhandlungen mit dem Nachbarbetrieb der „Zentralmolkerei Dinkelsbühl und Umgebung“. Zur Sicherung der Rohstoffbasis wird eine Fusion kurzfristig von den Mitgliedern beschlossen.

Jetzt gilt es, die vorhandenen Rohstoffmengen in Marktprodukte umzusetzen, was im Jahr 2001 gelingt. Die Produktionsmenge wächst auf 10.000 Jahrestonnen an. Die regionale Vermarktung, die bisher in Dinkelsbühl mit dem Produkt „Dinkelbauer Joghurt“ erfolgte, wird fortgeführt. Die Produktionsanlagen werden in den Betrieb Crailsheim verlagert und der bisherige Markt mit dieser Produktgruppe weiter beliefert. Herr Otto Bogelein, der als Vorstandsvorsitzender über drei Jahrzehnten verantwortlich war, geht in den Ruhestand. Als sein Nachfolger wird Herr Gerhard Hessenthaler aus Crailsheim-Wollmershausen gewählt.

Die Investitionstätigkeit wird mit der Erweiterung des Kühlraumbaues sowie der Aufstellung einer Eindampfanlage mit mechanischem Kompressor fortgesetzt. Die Investitionssummen belaufen sich dabei auf über 7 Mio. DM. Die Grundlage für die weitere Unternehmensentwicklung ist damit gelegt.

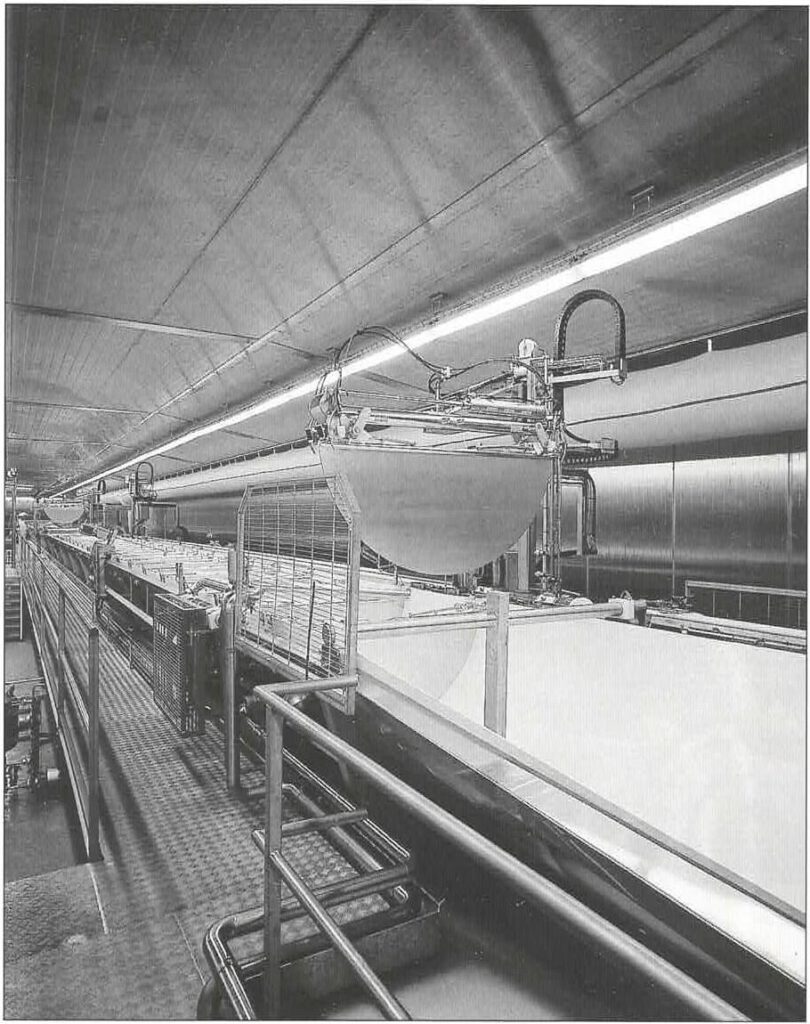

Vollautomatische kontinuierliche Bruchbearbeitungsanlage ALPMA

„Koagulator 2000 S“,

Leistung: 25.000 Liter Milch pro Stunde.

Tägliche Milcheinlieferung in Tonnen

Eindampfanlage mit Produkttanks

Feta-Absatz 1980 bis 2001